インクルーシブデザインの実践プロジェクトでは、福祉分野と他分野が協働する3つのチームが、約1年をかけて実際に製品やサービスをつくりあげていきます。

今回は「ノリノリ’S」チームの2回目の活動レポートです!

チーム名

ノリノリ’S

テーマ

音楽を活用した“楽しい”介護予防活動

メンバー

介護予防事業を行う長浜市社会福祉協議会スタッフ

楽器販売や音楽スクール運営をする「イケダ光音堂」

ノリノリ’Sチームでは、高齢者の「フレイル(加齢によって体力や気力、認知機能が低下してしまう状態)」予防にぴったりの新しいリズム体操を開発しました。みんなが親しみやすい音楽にのせて、より「ノリノリ」に体や頭を使う体操です。

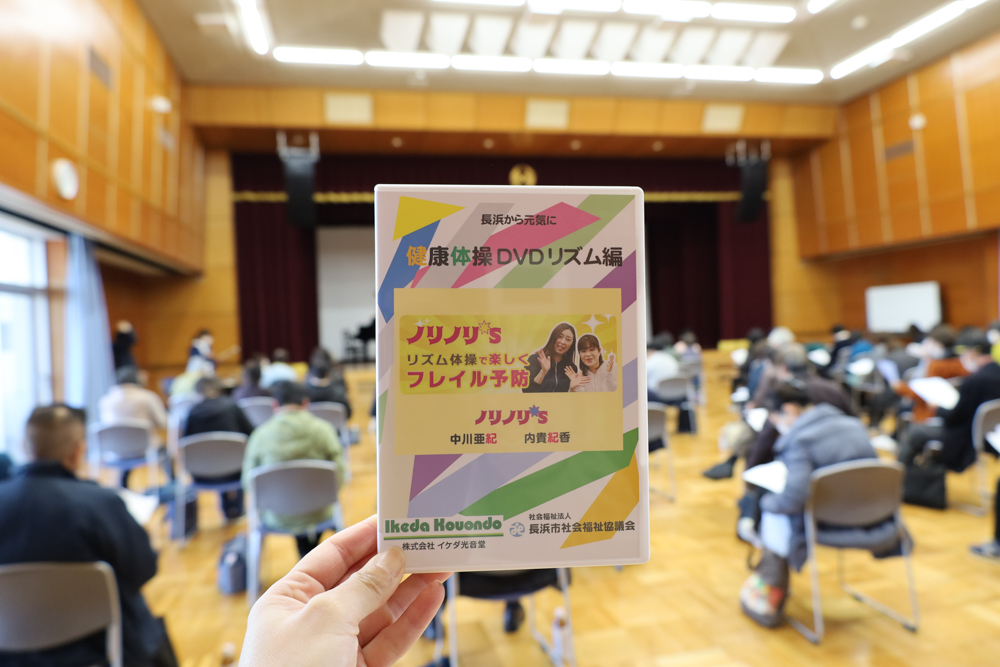

2024年3月、市内のまちづくりセンター3ヶ所でのサロン・転倒予防自主グループ合同交流会(※1)では、第1弾のリズム体操(*2)のDVD配布とともに、第2弾の体操として「口腔体操」がお披露目されました。

*1 サロン・・・小地域(自治会)単位で定期的に、みんなで集まり おしゃべりなどをとおして、交流する場をサロンといいます。長浜市では現在264箇所のサロンが活動しています。

*2 第1弾のリズム体操については前回のレポートをご覧ください!

口腔体操「パタカラ」って?

パタカラ体操とは、「パ」「タ」「カ」「ラ」の4文字をリズムよく発音していくことで、口や舌のさまざまな筋肉を鍛え、食べたり飲んだりする機能の向上をめざす体操です。誤嚥(ごえん)を防いだり、唾液の分泌を促したりすることができるそう。

まずはイケダ光音堂スタッフでインストラクターの中川亜紀さんのお手本に合わせて、パタカラ体操のウォーミングアップとしてボイスコントロールを行います。

「ハハ、ヒヒ、フフ、ヘヘ、ホホ」

「ママ、ミミ、ムム、メメ、モモ」

こんな風に、ハ行、マ行、ラ行を1文字を2回ずつ繰り返して声を出していきます。みなさんも試しに一度、言ってみてくださいね。素早く言おうとすると意外と難しく、しっかり発音ができなかったり、息が漏れてしまったり。

「発声にはお腹の筋肉が重要ですよ」と中川先生。

次は母音。みんなで声を合わせて「イエアオウ、ウオアエイ」と平坦に伸ばしながら言っていきます。さらにハミングや「ハッハッハッハッ」とはっきり短く声を出す練習も。

パタカラでカラオケ?

ウォーミングアップだけでも体が温まってきました。次はいよいよ、曲に合わせたパタカラ体操です。

最初は滋賀県民にはお馴染みの「琵琶湖周航の歌」。ヤマハ音楽教室で鍵盤楽器を教える中川先生が演奏したBGMに合わせて体を揺らしながら、歌詞をすべて「パタカラ」に替えて歌います。まだ少し恥ずかしそうな方もいますが、歌詞を追わなくていいので、気持ちよく歌っている方もたくさんいました。

2曲目は「歓喜の歌(喜びの歌)」です。元気よく短く音を切って、これも「パタカラ」で歌います。腕を振りながらまさにノリノリな人も。中川先生は「体を動かすことももちろんですが、声を出すこともすごくエネルギーを使うことです。たくさんエネルギー使っていきましょう!」と励まします。

最後は「上を向いて歩こう」。「音楽を楽しみながらやってみましょう」と中川先生が声をかけると、みなさんそれぞれに体を上下左右に揺らしたり、手や足でリズムをとったりしながら歌っていました。最初よりも明らかに声が大きく、お腹から出ている感じがします。

まさにパタカラでカラオケをしている雰囲気で、楽しそう。音楽の力はすごいですね。

最後はみんなで歌手に

パタカラ体操の最後は、「みなさんに歌手になってもらいます!」と先生のかけ声が。「歌手の方はみんな生き生きとしていい顔ですよね。歌手になったつもりで、身振りもつけて、想像のマイクを持ってもいいですよ。美空ひばりさんになりましょう」。

みんなで「上を向いて歩こう」と「川の流れのように」を歌っていきます。先生のアドバイス通り、歌詞に目を落とさずに上の方を見て腕を広げながら熱唱する方もいました。見ているだけで気持ちよさそう。

たくさん声を出し、歌を歌い、終了時にはみなさん笑顔で充実した表情をされていました。「健康のために体操しないと!」という義務感での取り組みとは一味違う、楽しいからやってみよう、という気持ちに繋がりそうな光景でした。

ノリノリ’Sのメンバーの長浜市社会福祉協議会の内貴紀香さんは「一般的なパタカラ体操は、音楽などはなく職員に続いて声を出すだけのものなので、面白みが足りないなと思っていました。今回のように曲に合わせると違いますよね」と話します。

中川先生と内貴さんによるユニット(アイドル?)ノリノリ’S、今後はパタカラ体操のDVD制作のほか衣装を進化させるなど、もっと楽しくノリノリなチームをめざすようです。

次回のレポートもお楽しみに。