「福祉とデザイン研究会」が主催する「インクルーシブデザインチャレンジ」。

今年で3年目を迎えるこのセミナーには、東京や長野といった遠方から、また地元・長浜で新たな挑戦を志す方々まで、幅広い参加者が集結。

講師を務めるシブヤフォントのライラ・カセムさんと原さんが登壇し、イベントの幕を開けました。

「福祉」と「デザイン」が手を取り合う意義

本研究会が目指すのは、福祉の資源開発を福祉分野以外の多様な分野と結びつけ、社会課題に挑むこと。世の中の「困りごと」に対し、一人で悩むのではなく、みんなで考え、アイデアを形にするまでを支援する取り組みです。

講師は、インクルーシブデザインを実践し専門とする一般社団法人シブヤフォントのライラ・カセムさんと原さんのお2人。

イベントの冒頭で、ライラさんはこう語ります。

「誰もが人生の中で、一時的にでも障がいを持つ可能性がある。その前提に立って、自分ひとりの視点ではなく、“他者と一緒につくる”という共存の意識こそが、インクルーシブデザインの根底にあると思っています。」

その実践例として、シブヤフォントが取り組む「ご当地フォントプロジェクト」が紹介されました。これは、デザイナーと地域の福祉施設が協力し、それぞれの土地に根ざしたフォントを共同で制作するプロジェクトで、現在では全国22カ所以上に広がっています。

シブヤフォントの取り組みがここまで広がっている理由について、ライラさんは「目的に向かって一緒に形をつくっているという実感があるからでは」と語ります。

「ここまで続くとは思っていなかったよね。」と、原さんが笑いながらうなずく場面も。

一緒に目標に向かって歩むからこそ、地域を越えたつながりが生まれ、長く続く取り組みになる——そんなメッセージが印象的でした。

結果=目的ではない:違いを団結させるデザイン思考

ライラさんはグループワークを行う前に、重要なメッセージを投げかけました。

それは「結果=目的ではない」ということ。

「何かをつくること」が目的になりがちだが、本当に考えるべきは「何のためにやっているのか」という「エンジン」の部分であると強調しました。

関わるすべての人にポジティブな影響が生まれるように考えること、そして、ひとつのモノで完結させずに、余白を持たせることが、デザイン思考には大切だと述べました。

多彩なプロジェクトが動く「福祉とデザイン研究会」の活動チーム

福祉とデザイン研究会は、年間を通じて全3回のセミナーと、実践的なプロジェクトチームの活動を展開してきました。これまでの全6チームの活動については、こちらをご覧ください。

次は、今年から参加の2チームの紹介です。

新規チームの紹介

Mazzel(まぜる)

訪問介護を受けながら、一人暮らしをする中村蓮さんが、自身の「孤独な食事体験」をきっかけに、「くだらない話ができる場」をつくることを検討。中村蓮さんのキャラクター性を活かした交流やゲームを通じて、バーマスターのような存在として、多様な人々が気軽に集まれるコミュニティ形成を目指します。

多文化共生のキーパーソン育成

長浜市に住む約4,000人の外国人が「その人らしい暮らし」を送れるように、サポートできる環境づくりに取り組むチームです。

まずは、外国人住民と日本人住民双方が、出会える場所をつくること。そして、必要な制度や支援へと人々をつなぐ「キーパーソン」の育成を目指します。

セミナーでは、プロジェクトチームが直面する課題や実践内容を共有し、参加者全員で「どうすればもっと良くなるか」をデザイン思考で共に考えます。

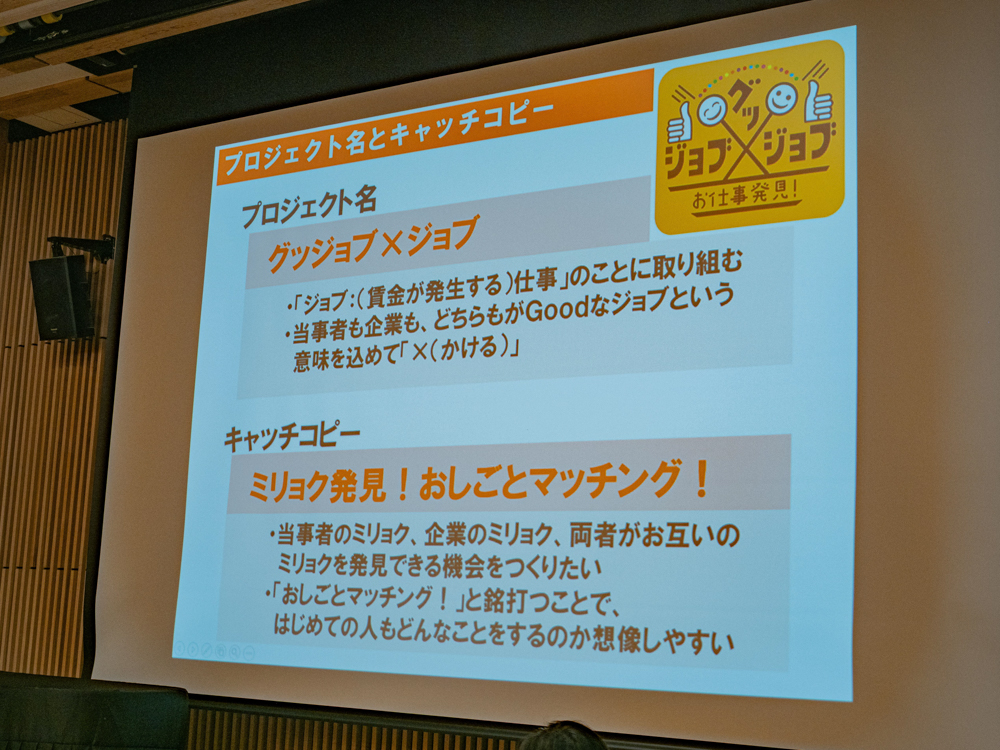

3年目となった今回は、昨年から引き続き参加の「グッジョブ×ジョブ」「ノリノリ’S」「わだちプロジェクト」「ミラプロ」「平和堂」に加え、様々な人との交流の場づくりを目指す「Mazzel(まぜる)」と、外国人の支援を目指す「多文化共生のキーパーソン育成」の2チームが活動をスタート。

合計7つのチームが、インクルーシブデザインチャレンジに取り組んでいきます。

グループワークへ:学びから実践へ

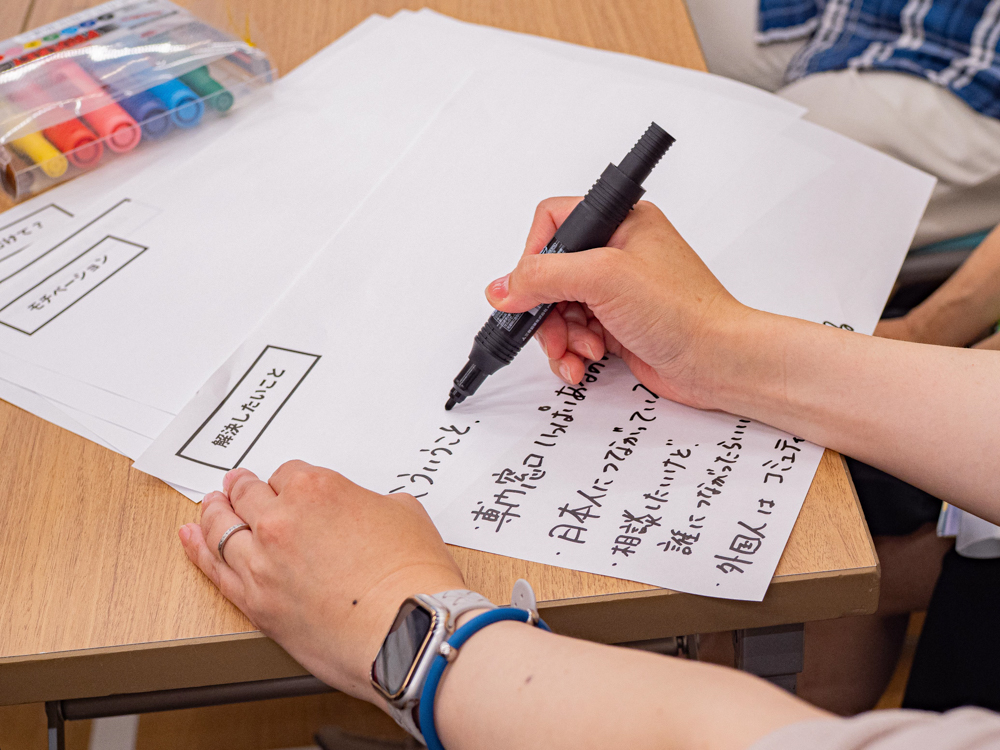

インプットの時間で福祉とデザイン研究会のコンセプト、インクルーシブデザインの考え方を頭に詰め込んだ参加者たちは、いよいよ実践の場へ。

社協職員や3年目チームの「グッジョブ×ジョブ」「ノリノリ’S」チームがサポート役となり、各チームに分かれて「デザインロードマップづくり」に挑戦します。

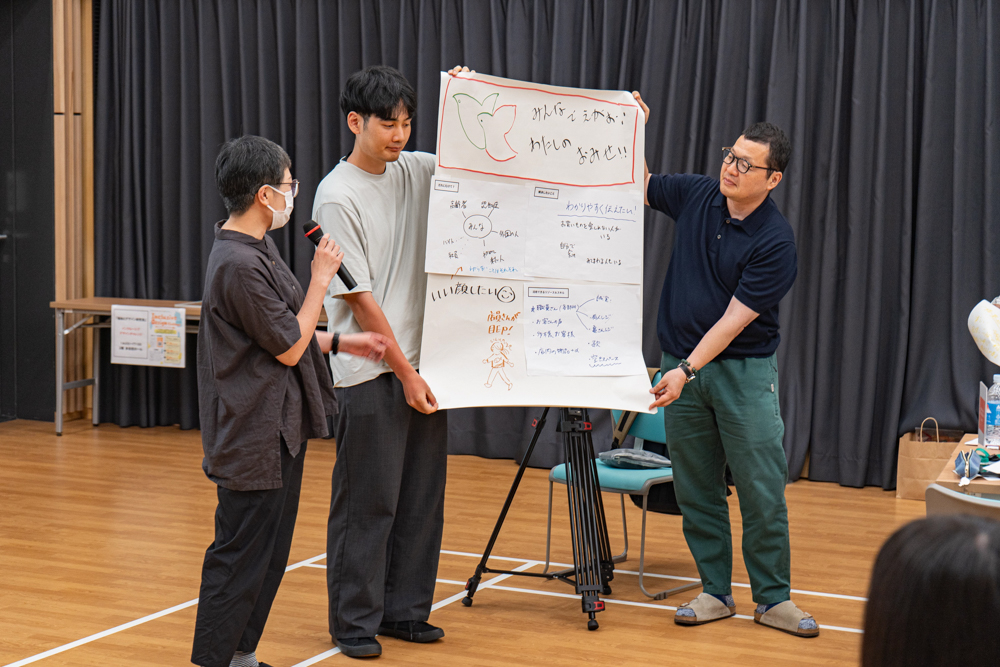

思いついたアイデアをどんどん付箋に書き込み、ひとつの模造紙にまとめます。それぞれのチームが何を考え、どう実践していくか、デザイン思考を武器に、参加者全員で未来を共創する場となりました。

各チームの取り組み発表

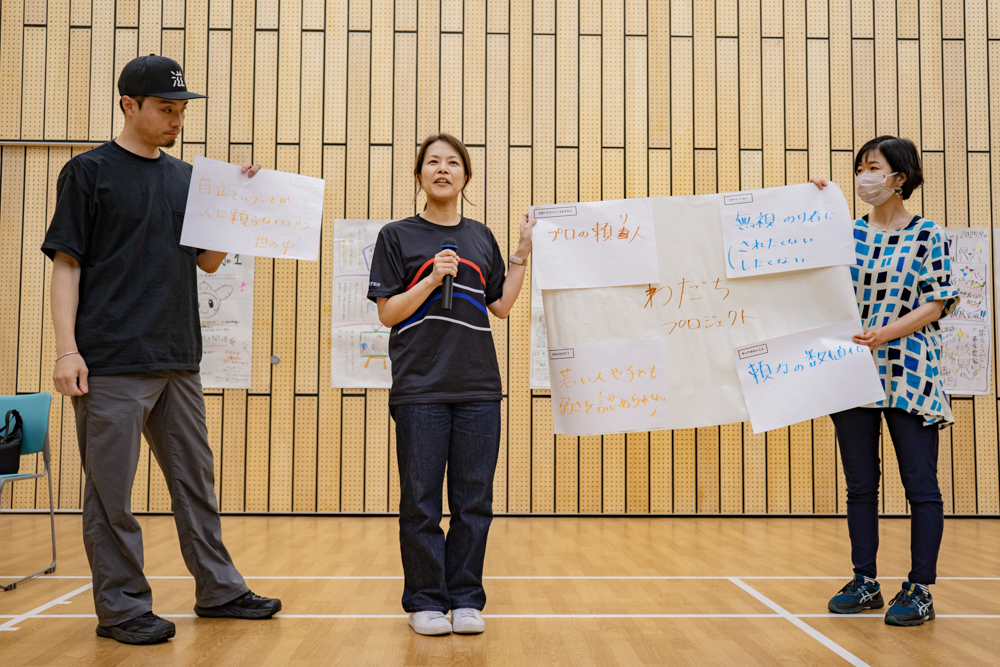

わだちプロジェクト

頼力(たよりょく)=“頼る力”を可視化するコンテンツを開発

これまで、楽しさを軸にマイノリティへの理解を広げるコンテンツや機会を創出してきたわだちプロジェクト。今回は、人に頼らずに自立を求める傾向が強い世の中に疑問を投げかけました。人を頼る力「頼力(たよりょく)」という造語を掲げ、「頼る力」を可視化するコンテンツづくりを考案。

「困っていることを開示できることもひとつの能力」という新しい価値観を打ち出し、「頼る力」と「頼られる力」を数値化したコンテンツについて議論しました。

原さんからは「弱さを認められない人というのは他者評価であり、自身は困っていない可能性もある。誰もが当てはまるようなキーワードがあればいいですね。」と助言がありました。

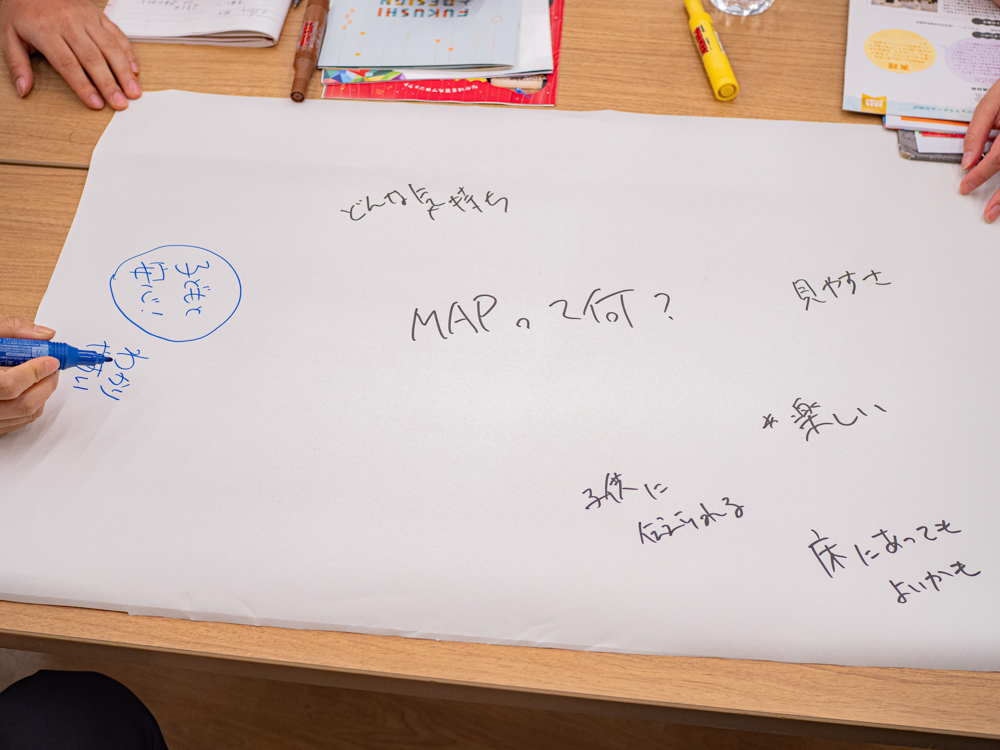

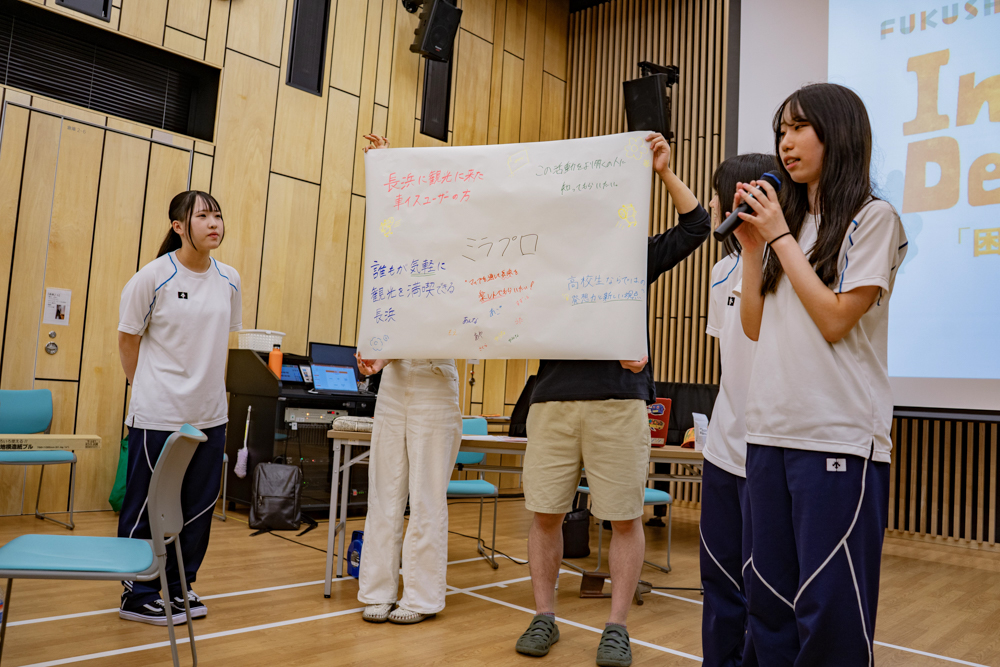

ミラプロ(長浜市立北星高校)

高校生が考える福祉の未来プロジェクト

「誰もが楽しく観光を満喫できる長浜市」を目指し、車椅子ユーザーに特化したインクルーシブ観光マップの制作を提案しました。これまで福祉に関わりがなかったという、高校生ならではの斬新な発想力を活かし、多様な観光客の視点を取り入れた情報提供のあり方を模索します。

ライラさんからは、「具体的な人物像を設定し、その視点に立って使いやすいマップを考えていく」という、より実践的なアドバイスが送られました。

平和堂

誰もがいつまでも通える、みんなにとっての「私のお店」を目指す

全てのお客様と従業員が笑顔になれる「お気に入りのお店」を目指し、分かりやすい店舗づくりと「演出」の工夫を検討しました。

具体的には、認知症の方でも安心して買い物できる簡易マップや案内板、店員が目印になるアイデア、そして「亀さんレジ」のような顧客に寄り添うサービスのさらなる展開を提案しました。

原さんは、「新幹線に乗る時のように、野菜の絵が描かれた道案内をたどると野菜売り場に着くといった仕掛けも楽しそう。」とコメント。ライラさんからは、従業員が楽しく働ける環境づくりが、顧客のリピートにもつながるという視点が共有されました。

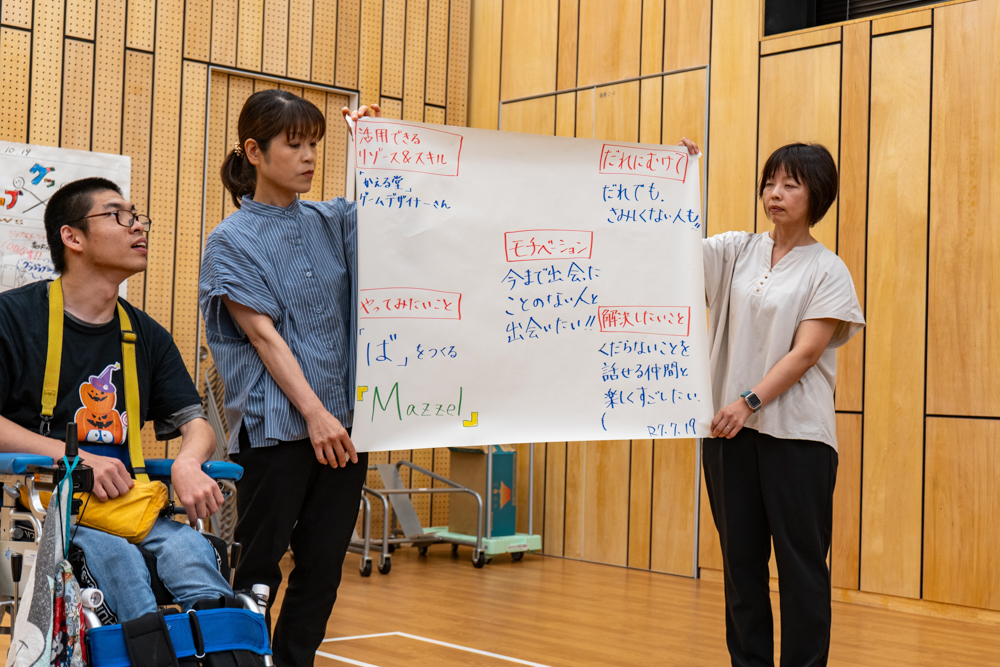

Mazzel(まぜる)

新しい人と出会い、「くだらない」を楽しめる場をつくりたい

「今まで出会ったことのない人に会いたい」そんな思いを原動力に、「くだらない話」が気軽にできる場「(ば)」をつくりたいと語ります。

「ば」とは、“場”として人が集まる場所であり、もうひとつの意味は“BAR”。この企画の当事者の中村蓮さんは、その空間でバーのマスターのような存在になりたいと話します。誰でも立ち寄れるような、開かれた空間を目指し、自分らしく実践できる場所をこれから探していく予定です。「いろんなタイプの人がいる中で、その場で役割を持たせるのも面白いかもしれない。くだらないことを楽しみながら、蓮さんがマスターになるのもいい。「くだらない」をもっとかみ砕いていくとさらに楽しくなりそう。」とライラさん。

多文化共生のキーパーソン育成

国籍に関わらず、その人らしい暮らしをサポートしたい

外国人の方が介護や子育てに悩みを持ちながらも、「言葉が通じない、通じにくい」ために、必要な支援にたどり着いていない現状を指摘。外国籍の方が自由に話せる場を設けること、またその中で「相談できる関係性」を築けるキーパーソンを育成したいと発表しました。コミュニティのキーパーソンが相談に乗ったり必要な支援につなげられるような環境づくりを目指します。

この活動に対し、ライラさんからは「国境を越えた自分らしさを探すコンテンツになるといいですね。さらに長続きさせるためには、何かをしながら集う場所にしてみてはどうか。例えば、カラオケ大会、編み物、ストレッチ…など、コンテンツのバリエーションをたくさんつくると良いのでは。」という具体的なアドバイスが送られました。

最後に

ワークを通じて得られた多様な視点をもとに、次回の発表に向けた宿題が出されました。

・プロジェクト名とキャッチコピーの考案

・ロードマップの完成

・モックアップの作成(実践を通して得た学びの整理)

今回の「インクルーシブデザインチャレンジ」に初参加した原さんは、「次の中間発表までの期間も、チームに参加したくなるほど楽しかった。次回も大変楽しみです。」と、次回への期待を込めて締めくくりました。

今後のスケジュール

今年は新しく2チームを迎え、それぞれの視点から福祉を考える場となった「インクルーシブデザインチャレンジ」。次回は、2025年10月18日(土)に開催予定です。

それぞれのチームで、どのように取り組みが進められるのか、これから楽しみです。一般聴講の参加も受け付けていますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。(各回15名、先着順)

セミナーの様子